第97回助産師国家試験

午後問題

問 31

32歳の初産婦。妊娠経過は順調であった。妊娠39週0日、3,300gの児を正常分娩で出産した。分娩所要時間は11時間で、総出血量は300mLであった。児の出生後の状態は良好。妊娠中に早期母子接触について説明を受けて同意していた。

早期母子接触を実施する際の留意点で正しいのはどれか。2つ選べ。

早期母子接触を実施する際の留意点で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 児に服を着せる。

- 実施中は助産師が付き添う。

- 6時間以上継続して実施する。

- 母親の体位は水平位で実施する。

- 児にパルスオキシメータを装着する。

25

問 32

播種性血管内血液凝固〈DIC〉を発生しやすい基礎疾患として産科DICスコアで加点対象となっているのはどれか。2つ選べ。

- 子癇

- 前置胎盤

- 癒着胎盤

- 子宮破裂

- 羊水塞栓

15

問 33

予防接種を受ける子どもの親への説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 「接種当日は入浴してはいけません」

- 「接種当日は激しい運動は避けましょう」

- 「副反応は接種後24時間以降にはみられません」

- 「家庭で測定した体温で接種ができるか判断します」

- 「不活化ワクチンを接種した後、1週間以上あければ生ワクチンが接種でき ます」

25

問 34

周産期医療情報センターについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 二次医療圏に1か所設置される。

- 周産期救急情報システムを設置する。

- 地域周産期母子医療センターに設置される。

- 地域の周産期医療に関する情報を収集する。

- 全国の周産期医療施設の病床の空床状況を把握する。

24

問 35

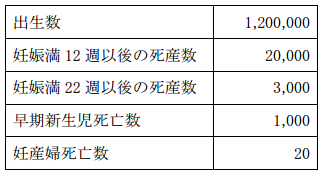

ある年の人口統計を表に示す。

周産期死亡率を求めよ。

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②

ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②

| ① | ② |

| 0 | 0 |

| 1 | 1 |

| 2 | 2 |

| 3 | 3 |

| 4 | 4 |

| 5 | 5 |

| 6 | 6 |

| 7 | 7 |

| 8 | 8 |

| 9 | 9 |

33

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

20歳の女性。未婚。大学生。月経が不規則で、3か月の無月経と悪心を主訴として、パートナーと一緒に来院した。身長163cm、体重48kg。経腟超音波検査で胎児心拍が確認され、頭殿長〈CRL〉は50mmであった。 2 人は妊娠を喜んでいる。内診時、左右の小陰唇に水疱が数個みられた。

20歳の女性。未婚。大学生。月経が不規則で、3か月の無月経と悪心を主訴として、パートナーと一緒に来院した。身長163cm、体重48kg。経腟超音波検査で胎児心拍が確認され、頭殿長〈CRL〉は50mmであった。 2 人は妊娠を喜んでいる。内診時、左右の小陰唇に水疱が数個みられた。

問 36

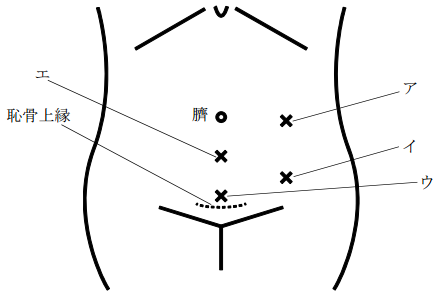

助産師は親意識を促すために、妊婦とパートナーに「赤ちゃんの心臓の音を聴いてみますか」と聞いた。2人が希望したため、Doppler〈ドプラ〉法で胎児心音を聴取することにした。妊婦の腹部を図に示す。

プローブを当てる部位で適切なのはどれか。

プローブを当てる部位で適切なのはどれか。

- ア

- イ

- ウ

- エ

3

問 37

妊婦は「妊娠すると太ってはダメと友達から聞きました。できるだけこの体型を維持したいです」と言う。助産師は妊娠中の体重のコントロールについて説明した。

この妊婦の体重増加量の目安はどれか。

この妊婦の体重増加量の目安はどれか。

- 5kg以上7kg未満

- 7kg以上9kg未満

- 9kg以上12kg未満

- 12kg以上15kg未満

3

問 38

妊婦は外陰部がピリピリすると訴えた。

治療をした上で、今後の性生活での注意点で適切なのはどれか。

治療をした上で、今後の性生活での注意点で適切なのはどれか。

- 特に注意することはない。

- コンドームを使用する。

- オーラルセックスはしてもよい。

- 水疱が消えるまで性器での性交渉は中止する。

4

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

53歳の女性。4回経妊3回経産婦。第1子は4,100gで、鉗子分娩であった。48歳で閉経。夫は50歳で健在。初診時、身長145cm、体重70kg。6か月前から夕方になると外陰部に違和感を感じるようになったと話す。また、トイレが近く、尿を我慢していると立ち上がった時に少し漏れるという。診察すると、膀胱が努責により腟口から2cm上方まで下垂してくる。

53歳の女性。4回経妊3回経産婦。第1子は4,100gで、鉗子分娩であった。48歳で閉経。夫は50歳で健在。初診時、身長145cm、体重70kg。6か月前から夕方になると外陰部に違和感を感じるようになったと話す。また、トイレが近く、尿を我慢していると立ち上がった時に少し漏れるという。診察すると、膀胱が努責により腟口から2cm上方まで下垂してくる。

問 39

追加して確認する情報はどれか。

- 性交渉の有無

- 四肢冷感の有無

- 習慣的飲酒の有無

- ホットフラッシュの有無

1

問 40

この女性は保存的治療を希望したため、骨盤底筋体操を指導した。

追加で指導する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

追加で指導する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 塩分制限

- 体重の減量

- 排尿日誌の記載

- 水分摂取の制限

- 毎朝のジョギング

23

問 41

3か月が経過した。「体操で膀胱が下がってくる感じは良くなったけれど、トイレが近いのが治りません。夜に何度もトイレに起きるので睡眠不足です」と訴えている。外来受診の際、排尿後の導尿で残尿は80mLであった。

この女性に対する治療として考慮されるのはどれか。

この女性に対する治療として考慮されるのはどれか。

- 腟閉鎖術

- 抗コリン薬の内服

- 定時的な自己導尿

- 排尿時の下腹部圧迫

2

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

29歳の初産婦。妊娠32週2日。これまでの妊娠経過は順調である。身長160cm、体重61kg(非妊時体重53kg)。血圧136/72mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。子宮底長27cm。下肢に軽度の浮腫を認める。頭位で児背は母体の左側。胎児心拍数120bpm。胎児推定体重1,600g、AFIは20cmであった。

29歳の初産婦。妊娠32週2日。これまでの妊娠経過は順調である。身長160cm、体重61kg(非妊時体重53kg)。血圧136/72mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。子宮底長27cm。下肢に軽度の浮腫を認める。頭位で児背は母体の左側。胎児心拍数120bpm。胎児推定体重1,600g、AFIは20cmであった。

問 42

現時点の胎児のアセスメントで正しいのはどれか。

- 発育は正常である。

- 第2胎向である。

- 羊水過多である。

- 胎児心拍数は少ない。

1

問 43

妊娠34週2日。妊婦健康診査を受診した。散歩中に子宮収縮が時々みられるが、少し休むと落ち着くという。体重62kg。血圧134/76mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。Hb11.3g/dl、Ht34%。子宮底長29cm。下肢に軽度の浮腫を認める。内診所見で子宮口は閉鎖。経腟超音波検査で子宮頸管長は30mmであった。

この時点の母体のアセスメントで適切なのはどれか。

この時点の母体のアセスメントで適切なのはどれか。

- 正常経過

- 切迫早産

- 軽症の貧血

- 妊娠高血圧症候群

1

問 44

この妊婦から「最近、おなかが大きくなってきて夜眠れません。どうしたらよいでしょう」と質問があった。

説明で適切なのはどれか。

説明で適切なのはどれか。

- 運動を控えるように説明する。

- 日中は起きているように勧める。

- Sims〈シムス〉位で休むことを勧める。

- 睡眠薬の処方を医師に依頼するように勧める。

3

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(40歳、初産婦)。妊娠38週2日。午後7時にAさんは電話で「午後4時からときどき子宮収縮がありましたが、午後6時からは10分間隔で今も変わりません。2日前の妊婦健康診査で、子宮の出口は3cm開いていると言われました。出血、破水やいきみたい感じはありません。B群溶連菌陽性と言われています」と落ち着いて話した。夫の立会い分娩の予定だが、夫はまだ帰宅していない。

Aさん(40歳、初産婦)。妊娠38週2日。午後7時にAさんは電話で「午後4時からときどき子宮収縮がありましたが、午後6時からは10分間隔で今も変わりません。2日前の妊婦健康診査で、子宮の出口は3cm開いていると言われました。出血、破水やいきみたい感じはありません。B群溶連菌陽性と言われています」と落ち着いて話した。夫の立会い分娩の予定だが、夫はまだ帰宅していない。

問 45

Aさんから追加して確認すべき情報で最も適切なのはどれか。

- 切迫早産入院の有無

- 最後の排便時刻

- 夕食摂取の有無

- 夫の帰宅時刻

- 胎動の有無

5

問 46

Aさんから「夫が仕事から帰宅するのを待ちたいのですが、どうしたらよいでしょう」と言われた。

電話での対応で適切なのはどれか。

電話での対応で適切なのはどれか。

- 「すぐに来院してください」

- 「破水したらもう一度電話をしてください」

- 「夫の帰宅を待って一緒に来院してください」

- 「1時間たっても陣痛が10分間隔なら来院してください」

1

問 47

その後Aさんは入院し、陣痛発来後8時間で、陣痛間欠5分、発作40秒となった。内診所見は、子宮口8cm開大、展退度80%、Station-1、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方であった。矢状縫合は第2斜径に一致、小泉門は10時方向、卵膜はなく、淡黄色の羊水の流出を確認した。胎児心拍数陣痛図の波形はレベル2。腰部痛を訴えている。

対応で最も適切なのはどれか。

対応で最も適切なのはどれか。

- 散歩するよう促す。

- 仰臥位になるよう促す。

- 四つん這いの体位になるよう促す。

- 清潔なマットを敷き分娩介助の準備をする。

- 胎児心拍数陣痛モニタリングを3時間後に実施する。

3

次の文を読み48、49の問いに答えよ。

37歳の初産婦。妊娠経過は順調で、既往歴に特記すべきことはない。妊娠40週5日、自然に陣痛発来した。陣痛発来後20時間、内診所見で、子宮口全開大、展退度100%、Station+3。胎児心拍数陣痛図では、基線細変動の減少を伴う遷延一過性徐脈が出現した。その30分後、経腟分娩により3,320gの男児を出産した。児はApgar〈アプガー〉スコア1分後6点、5分後8点、臍帯動脈血pH7.18であった。

37歳の初産婦。妊娠経過は順調で、既往歴に特記すべきことはない。妊娠40週5日、自然に陣痛発来した。陣痛発来後20時間、内診所見で、子宮口全開大、展退度100%、Station+3。胎児心拍数陣痛図では、基線細変動の減少を伴う遷延一過性徐脈が出現した。その30分後、経腟分娩により3,320gの男児を出産した。児はApgar〈アプガー〉スコア1分後6点、5分後8点、臍帯動脈血pH7.18であった。

問 48

出血は、胎盤娩出前は特に多くなかったが、後血腫を伴う胎盤を娩出後も持続している。子宮収縮は良好である。

最も可能性が高いのはどれか。

最も可能性が高いのはどれか。

- 頸管裂傷

- 子宮破裂

- 弛緩出血

- 常位胎盤早期剝離

4

問 49

胎盤娩出後5分、褥婦は顔面蒼白で冷汗がみられた。総出血量は1,800mL。呼吸数20/分、脈拍120/分、血圧80/60mmHg。ショックインデックスは1.5であった。

対応で正しいのはどれか。

対応で正しいのはどれか。

- 血液検査の結果を待って輸血の要否を判断する。

- 総出血量が2,000mlを超えたら輸血を開始する。

- 収縮期血圧が60mmHg以下になったら輸血を開始する。

- 直ちに輸血を開始する。

4

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

在胎37週3日、体重2,890gで出生した児。羊水混濁があり、出生直後に啼泣、四肢のチアノーゼ及び胎便がみられた。筋緊張は良好である。

在胎37週3日、体重2,890gで出生した児。羊水混濁があり、出生直後に啼泣、四肢のチアノーゼ及び胎便がみられた。筋緊張は良好である。

問 50

最初に行う新生児への処置で適切なのはどれか。

- 皮膚の羊水を乾いたタオルで拭き取る。

- 母親の胸に直接新生児を抱かせる。

- 口鼻腔吸引を行う。

- 皮膚刺激を行う。

1

問 51

生後2日。新生児室のコットにいる児の体温測定を行った。皮膚温38.0℃、直腸温37.4℃であった。全身の皮膚色は良好。

対応で適切なのはどれか。

対応で適切なのはどれか。

- CRP測定

- クベース収容

- 解熱薬の与薬

- 衣類や掛け物の調節

- 呼吸心拍モニター装着

4

問 52

生後30日、1か月児健康診査に来院した。本日の体重は4,150g、母乳栄養である。児は生後7日に退院し、体重は2,790gであった。

母親の児に関する訴えのうち、医師の診察を必要とするのはどれか。

母親の児に関する訴えのうち、医師の診察を必要とするのはどれか。

- 「赤ちゃんのおっぱいから白い液が出ます」

- 「頭や眉のところにカサカサした固まったものがあります」

- 「授乳後、寝かせたら口の端からダラダラと母乳を出します」

- 「昨日から口の中に白いミルクかすのようなものがあって取れません」

4

次の文を読み53~55の問いに答えよ。

34歳の1回経産婦。妊娠18週まで喫煙していた。妊婦健康診査に来院しないことが2回あった。2012年10月、妊娠36週3日に「6時間ほど前から痛みを感じ、自宅で様子をみていたが、我慢できなくなった」と電話があり、助産師は来院を指示した。来院時、胎児心拍数陣痛図で心拍数60bpmの遷延一過性徐脈を認め、常位胎盤早期剝離の診断で緊急帝王切開術が行われた。児の体重は2,860g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後2点、5分後5点で、NICUに入院した。

34歳の1回経産婦。妊娠18週まで喫煙していた。妊婦健康診査に来院しないことが2回あった。2012年10月、妊娠36週3日に「6時間ほど前から痛みを感じ、自宅で様子をみていたが、我慢できなくなった」と電話があり、助産師は来院を指示した。来院時、胎児心拍数陣痛図で心拍数60bpmの遷延一過性徐脈を認め、常位胎盤早期剝離の診断で緊急帝王切開術が行われた。児の体重は2,860g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後2点、5分後5点で、NICUに入院した。

問 53

8か月後、児は重度脳性麻痺の診断を受けた。母親は産科医療補償制度の申請をすることとした。

産科医療補償制度の申請可能時期として正しいのはどれか。

産科医療補償制度の申請可能時期として正しいのはどれか。

- 2014年の誕生日まで

- 2017年の誕生日まで

- 2019年の誕生日まで

- 2022年の誕生日まで

2

問 54

分娩した病院に産科医療補償制度の手続きのため来院した母親から「うちの子が脳性麻痺になった原因はこの制度で分かるのですか」と相談があった。

対応として最も適切なのはどれか。

対応として最も適切なのはどれか。

- 「そのような質問にはお答えできないことになっています」

- 「補償するための制度で原因分析はしないのです」

- 「ご家族には原因分析の結果が伝えられます」

- 「原因分析の結果は公表されません」

3

問 55

この事例について産科医師と助産師がカンファレンスを開催した。今後の再発防止に向けて、妊婦への指導を徹底することになった。

強化する内容で最も適切なのはどれか。

強化する内容で最も適切なのはどれか。

- 禁煙指導を徹底する。

- 妊婦健康診査の定期的な受診を勧奨する。

- 分かりやすく切迫早産の症状を説明する。

- 気になる症状があるときはすぐに連絡するように説明する。

4

1-30

31-55